近日,,我校趙明老師與華東理工大學王風清教授、上海健康醫(yī)學院熊亮斌副教授合作,,通過合成生物學技術,,在鏈霉菌中引入天然染料靛藍的生物合成途徑,,并通過生物元器件優(yōu)化和發(fā)酵調控,實現(xiàn)靛藍的高水平生產(chǎn),。相關成果以“Establishment of an Efficient Expression and Regulation System in Streptomyces for Economical and High-Level Production of the Natural Blue Pigment Indigoidine”為題發(fā)表在《Journal of Agricultural and Food Chemistry》(中科院一區(qū),,TOP期刊)上,并被合成生物產(chǎn)業(yè)機構生輝SynBio報道(https://mp.weixin.qq.com/s/-9H8mVWZdVZhidfSbGdNRA),。安徽工程大學為該論文第一單位,,生物與食品工程學院趙明老師為論文第一作者。

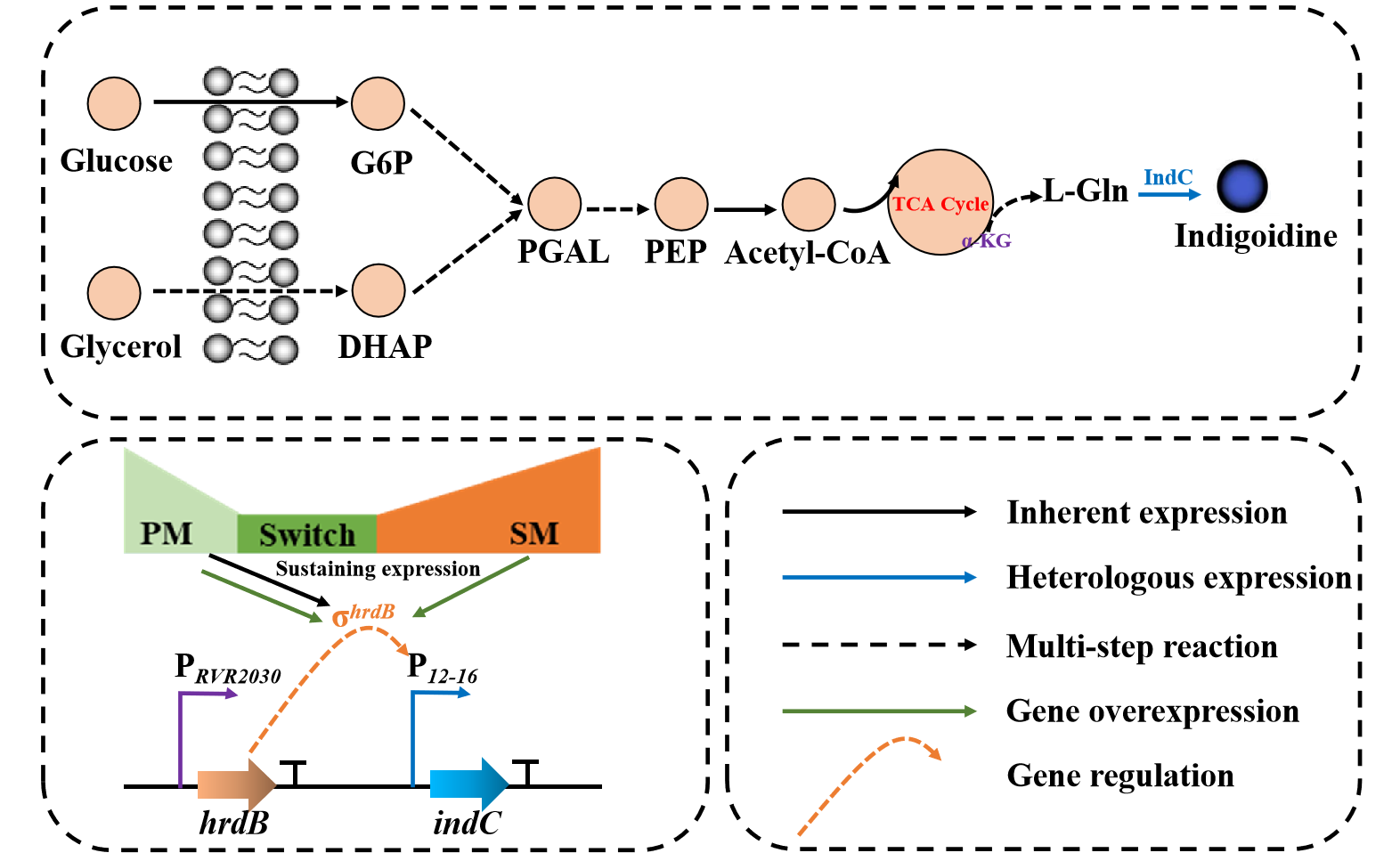

靛藍是目前人類所知最古老的色素之一,,也是應用于紡織印染行業(yè)最古老的染料之一,。在歷史的長河中,靛藍的生產(chǎn)方式從古代的植物浸泡到近現(xiàn)代的化學合成,,并逐步進入生物合成時期,。靛藍主要由L-谷氨酰胺經(jīng)靛藍合成酶縮合反應合成,靛藍合成酶 IndC 大部分來源于鏈霉菌屬,。然而,,鏈霉菌代謝開關在不同代謝階段存在時空差異,因此全面優(yōu)化其生產(chǎn)力是一個挑戰(zhàn),,這使得鏈霉菌難以生產(chǎn)低附加值的大宗化學品,。因此,大部分研究人員選擇在異源宿主如大腸桿菌,、谷氨酸棒桿菌等中過表達 IndC,,以實現(xiàn)靛藍的高水平生產(chǎn)。

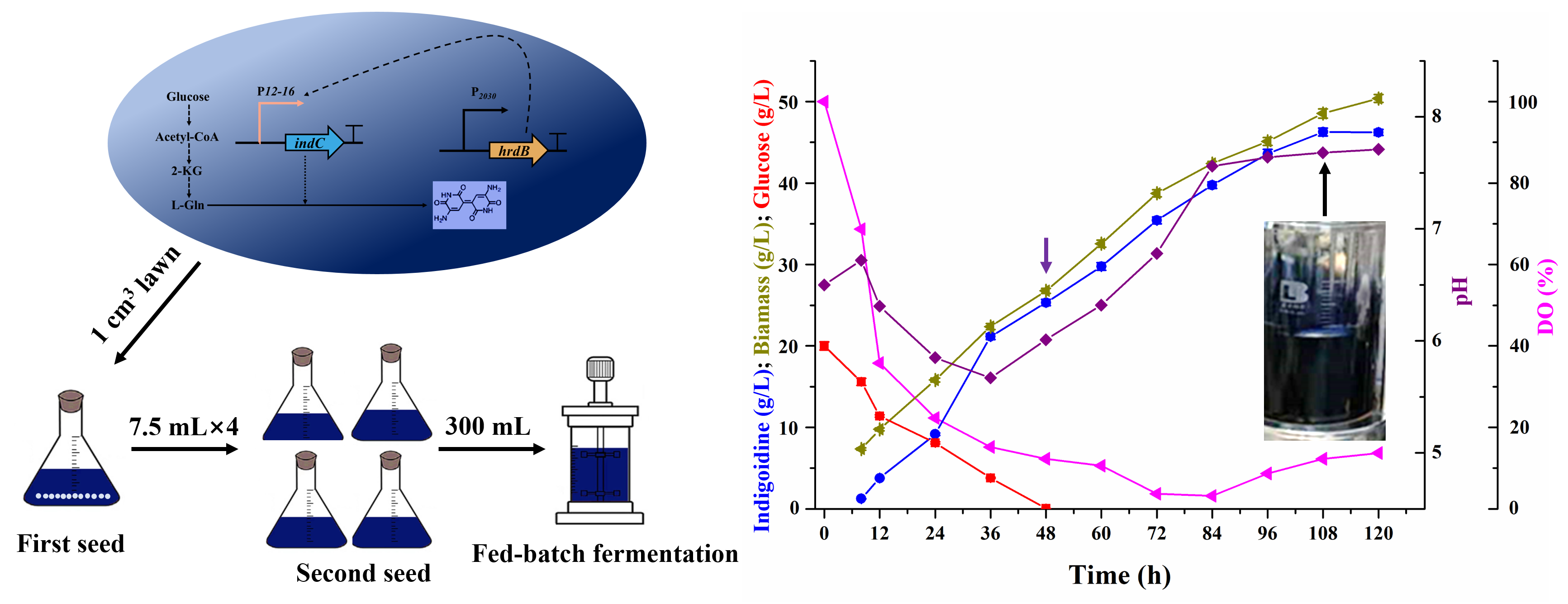

在這項研究中,,研究人員通過外源啟動子元器件挖掘,,優(yōu)化σhrdB 在不同代謝階段過表達,從而實現(xiàn)對靛藍合成路徑持續(xù)強化調控,。結果發(fā)現(xiàn),,工程菌株在初級代謝階段的靛藍產(chǎn)量顯著提升,并在次生代謝階段持續(xù)高水平生產(chǎn)靛藍,。最終,,通過放大發(fā)酵優(yōu)化,靛藍產(chǎn)量在發(fā)酵罐中達到46.27 g/L,,達到了微生物合成靛藍的最高水平,,為鏈霉菌細胞工廠生產(chǎn)靛藍的工業(yè)化應用奠定了基礎。

原文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jafc.3c05696

(文/圖:趙明,;審核:葛飛,;編輯:潘真清)