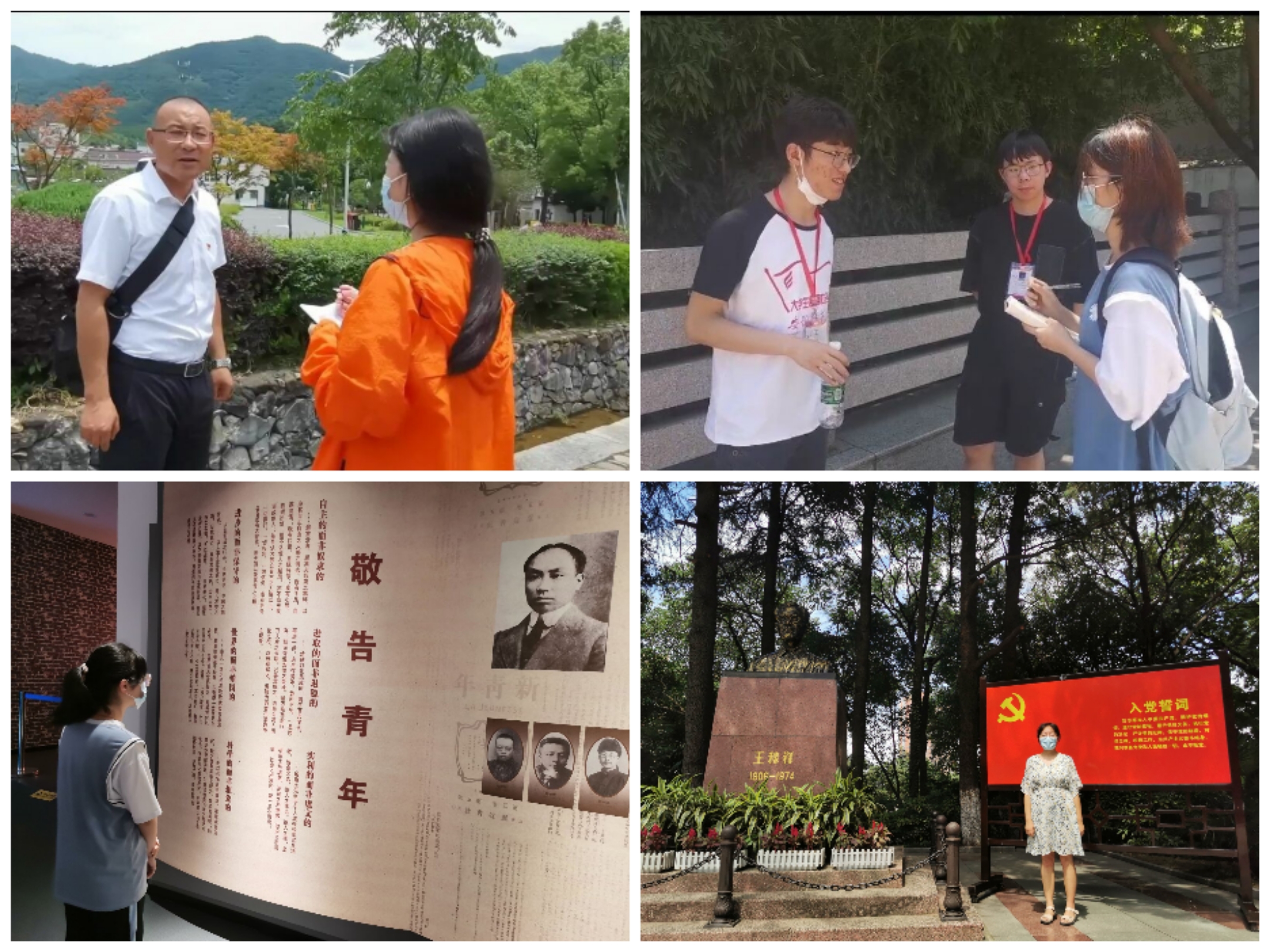

為推動黨史教育走深走實,,7月10日至21日,,外國語學(xué)院“紅梅花”志愿服務(wù)團隊通過線上線下聯(lián)動開展“尋根安徽精神”主題暑期“三下鄉(xiāng)”社會實踐,。“紅梅花”志愿服務(wù)團隊成立于2019年3月,,以“講好紅色故事,,傳承紅色基因”為使命,,通過理論學(xué)習(xí)和社會實踐,,弘揚紅色精神,。

團隊成員在前兩年社會實踐的基礎(chǔ)上,積極查閱資料深入了解安徽地理,、歷史,、人文,以線上問卷調(diào)查的方式進一步了解各年齡階段人群的安徽印象,,對孕育在安徽大地上的大別山精神,、新四軍精神、王家壩精神等紅色精神以及近代以來的重要安徽籍歷史人物事跡進行整理歸納,,并實地參觀安慶獨秀園,、宣城新四軍軍部舊址、蕪湖王稼祥紀(jì)念園等紅色教育基地,。結(jié)合本次和以往的實踐成果,,團隊成員們認(rèn)為“忠誠、奉獻,、求新”是安徽精神的重要內(nèi)容,。

忠誠是第一要義,。安徽到處是紅色的熱土,,中國共產(chǎn)黨百年征程中少不了安徽“對黨忠誠、對祖國忠誠,、對人民忠誠”的傳奇故事,。1927至1928年陳延年、陳喬年兄弟受盡酷刑直至犧牲嚴(yán)守黨的秘密,,為了錚錚入黨誓詞,;抗戰(zhàn)時期的1938年葉挺將軍親自設(shè)計宣城云嶺鎮(zhèn)的“軍民橋”,因為擔(dān)心村民走獨木橋危險,;1933年4月,,王稼祥遇空襲被炸穿了腸,在沒有麻藥的情況下,,忍著劇痛經(jīng)歷了八小時手術(shù),,隨后的幾十年間,他總是在腹部帶著熱水袋工作,,為了黨和國家事業(yè),;1920年至1949年的30年革命紅旗在安徽金寨始終高高飄揚,100000金寨兒女為國捐軀,,為了中華民族解放,;建國后的1950年安徽懷寧人鄧稼先獲得博士學(xué)位第9天便登上了回國的輪船,為了新中國建設(shè)。

奉獻是重要品質(zhì),。2020年7月20日,,阜南縣王家壩閘開閘泄洪,2000多人提前連夜撤離,,這也是自1954年王家壩建成以來第16次開閘泄洪,。王家壩每一次開閘蓄洪都伴隨群眾被轉(zhuǎn)移、良田被淹沒,,蓄洪區(qū)的老百姓為削減淮河干流洪峰,,護佑淮河中下游城市、工礦和人民生命財產(chǎn)安全做出了巨大貢獻,。王家壩人舍小家為大家,,換來了整個淮河流域的安瀾。王家壩精神,,既是江淮人民的高尚品質(zhì),,也是中華民族的寶貴精神財富。

求新是不竭動力,。1915年至1921年,,陳獨秀先生高舉“民主”和“科學(xué)”的大旗,發(fā)起新文化運動,,領(lǐng)導(dǎo)五四運動,,并與李大釗先生相約建黨,為救國救民尋找新路,,有力地推動了中國思想解放和歷史前進,。1978年十八位安徽鳳陽小崗村的農(nóng)民以“托孤”的方式,冒著極大的風(fēng)險,,立下生死狀,,在土地承包責(zé)任書上按下了紅手印,拉開了我國農(nóng)村改革的序幕,。近年來,,安徽也實現(xiàn)了從“創(chuàng)新追趕”到“創(chuàng)新引領(lǐng)”的歷史性變革。從中國第一臺VCD,、第一臺微型計算機,,到全球首顆量子通信衛(wèi)星“墨子號”、全球最薄0.12 毫米觸控玻璃,,一項項“第一”展現(xiàn)了安徽創(chuàng)新的“閃光軌跡”,。

偉大征程需要偉大精神領(lǐng)航,安徽發(fā)展呼喚安徽精神引領(lǐng),。此次活動是外國語學(xué)院立足安徽各地紅色資源開展黨史學(xué)習(xí)教育的一次生動實踐,,組織同學(xué)們在自己的家鄉(xiāng)學(xué)習(xí)黨史,,在網(wǎng)絡(luò)上學(xué)習(xí)黨史,在調(diào)研中傳播紅色精神,,在實踐中增強使命擔(dān)當(dāng),。團隊成員紛紛表示,通過此次實踐,,不僅對家鄉(xiāng)安徽有了更深入的了解,,而且接受了一次思想的洗禮,在建設(shè)現(xiàn)代化美好安徽的新征程上,,一定傳承好安徽精神,,努力續(xù)寫好安徽故事的新時代篇章。

(文/圖:“紅梅花”志愿服務(wù)團隊,;審核:李校林)